2025年5月:車禍引發海嘯 解讀注意力戰爭

|

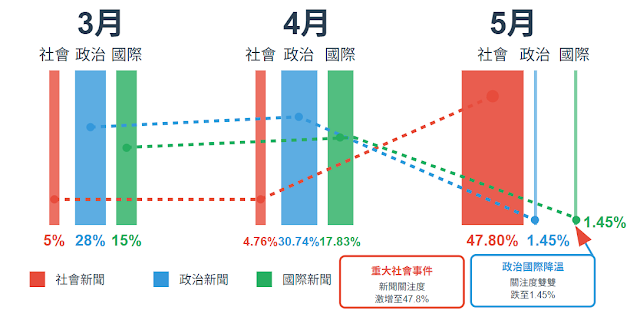

| 2025年5月,媒體流量出現顯著變化,社會新聞因「三峽車禍」等事件的影響,流量佔比從4.76%激增至47.80%。這一轉變反映出閱聽眾興趣的快速變遷,傳統類別如財經和娛樂相應下滑。 |

時序邁入五月,《媒體潮汐誌》根據 SimilarWeb 2025 年 5 月台灣排名前 20 名媒體網站獨立網域(Domain)熱門搜尋關鍵字 TOP 25 數據分析,相較於四月份,各家媒體的流量分配與內容板塊的關注度,均出現了顯著的轉移,以「社會新聞」為核心的結構性重塑,清晰反映閱聽眾興趣在短期內的巨大變遷。

本次變化的核心驅動因素,在於議題類別的極端傾斜。受「三峽車禍」等全國性關注事件影響,社會類新聞的總流量佔比,由 4.76% 劇增至 47.80%,成為壓倒性的主要內容類別。此一轉變直接導致了注意力資源的重新分配,財經、娛樂、政治與國際等傳統「硬新聞」板塊的佔比則同步下滑,凸顯了新聞網站在內容策略上,必須具備高度彈性與即時反應能力。

|

| 本次結構重組的核心,是社會新聞的強勢崛起,其流量佔比高達 47.80%,成為議題的絕對主導者。 |

流量數據的變化,則直觀地體現了這場結構重塑的結果。龍頭 UDN雖維持領先地位,TOP 10 流量佔比達 15.81%,展現其穩固的用戶基礎。然而,市場的動態性體現在其他競爭者的消長上:TVBS 在五月份成功擴大市佔,而 ETtoday 及四月份表現強勁的 CNA 則面臨流量下滑的挑戰。這一系列數據表明,媒體的影響力並非恆定,而是與其能否精準捕捉並回應當下社會脈動息息相關。

浪潮下的洗牌:誰載浮載沉?

一、 流量下滑陣營:傳統媒體面臨挑戰

數據顯示,數家傳統大型媒體在五月份面臨流量衰退的壓力。ETtoday 的市佔從 13.35% 下降至 8.07%(-5.28 個百分點),跌幅最為顯著。CNA 也從 11.23% 降至 6.35%(-4.88 個百分點),Storm 則從 4.79% 降至 1.58%(-3.21個百分點)。即使是市佔最高的 UDN,也從 20.13% 微幅下降至 18.42%(-1.71 個百分點)。

|

| 2025年5月 TOP 25 VS TOP 10 排名前10媒體 |

強勁成長陣營:挑戰者與利基媒體的崛起

|

| 在媒體市場中,TVBS、Chinatimes 和 NOWnews 等媒體成功抓住機會,市佔率顯著提升,顯示出強勁的成長潛力,特別是在特定垂直領域的內容策略上取得了成功。 |

與此同時,另一批媒體成功抓住了市場機遇,實現了市佔的顯著提升。

- 電視媒體強勢崛起:TVBS 表現最為突出,市佔從 6.00% 大幅增長至 11.54%(+5.54個百分點),成為本月最大贏家。FTVnews 亦有穩定增長。

- 傳統報業穩健擴張:Chinatimes 從 7.48% 提升至 10.08%(+2.60個百分點),展現了不俗的擴張力道。

- 原生媒體與垂直領域媒體的突破:NOWnews 從 6.67% 增至 9.09%(+2.42個百分點)。而 BW 與 BT 的表現尤其值得關注,BW 市佔率從 0.82% 飆升至 5.04%(+4.22個百分點),BT 也從 4.73% 增至7.43%(+2.70個百分點),顯示其在特定垂直領域(如財經、生活資訊)的內容策略取得了重大成功。

策略意涵:從流量廣度到議題焦點的轉變

|

| 分析顯示,TVBS、NOWnews 和 BW 在熱門關鍵字中獲得主導地位,顯示其內容策略更具聚焦性。相對而言,ETtoday 雖然流量仍高,但在核心議題上未能形成影響力,反映出媒體競爭已轉向更精準的議題戰。 |

進一步分析頂尖熱門關鍵字(TOP 10)的流量分佈,可以發現更深層的策略意涵。

- 焦點策略的勝利:TVBS、NOWnews 與 BW 在 TOP 10 中的佔比,均高於其在 TOP 25 中的佔比。這意味著它們的流量增長,主要得益於在少數極高熱度的「頭部議題」上獲得了主導性優勢,內容策略更具聚焦性。

- 廣度策略的挑戰:相對地,ETtoday 雖然總體流量仍位居前列,但在 TOP 10 中的佔比則明顯下降,這可能反映其內容雖廣泛,但在最核心的熱門話題上未能形成絕對的影響力。

- 穩固的基本盤:UDN 在 TOP 25 與 TOP 10 中均位居榜首,顯示其不僅擁有廣泛的內容覆蓋面,在重大議題上也能吸引大量用戶,用戶基礎最為穩固。

總結而言,五月份的流量版圖變動,揭示了媒體競爭的關鍵已從單純的「規模戰」轉向了更為精準的「議題戰」。媒體若無法即時捕捉並深入經營當下的熱點,即便擁有龐大的基礎流量,也可能在激烈的動態競爭中,面臨市佔率被蠶食的風險。

二、解構注意力版圖:事件驅動下的新聞類別結構性重組

五月份的新聞類別數據,為我們提供了一次觀測「注意力經濟」運作的絕佳樣本。數據顯示,閱聽眾的關注焦點並非平均分配,而是在特定事件的驅動下,呈現出高度集中化與排他性的結構性重組。

|

| 五月的新聞數據顯示,社會新聞流量佔比高達47.80%,主導議題為重大事件與文化活動,導致其他類別如政治與國際新聞的流量大幅下降,顯示出注意力經濟的集中化與排他性特徵。 |

主導力量:社會新聞的壓倒性優勢

本次結構重組的核心,是社會新聞的強勢崛起,其流量佔比高達 47.80%,成為議題的絕對主導者。此現象主要由兩大議題驅動:其一是「三峽車禍」所代表的重大突發性悲劇,其佔比高達 30.42%,展現了此類事件無與倫比的議程設定能力;其二是「白沙屯媽祖」所代表的深度在地文化活動。UDN、TVBS 與 NOWnews 等媒體,因其在此類議題上的出色報導,成為本月流量的主要受益者。

此消彼長:公眾 議題的退潮與個人興趣的補位

社會類新聞的極端強勢,直接導致了其他新聞類別的「注意力排擠效應」。

- 公眾議題的急劇降溫:政治類與國際類新聞的流量佔比,從四月份合計近 50% 的高點,驟降至五月份的不足 3%。這意味著在缺乏強勁議題刺激,且公眾注意力被國內重大社會事件佔據時,嚴肅的公共事務討論空間會被嚴重壓縮。

- 主流議題的普遍性退燒:即便是向來穩定的財經類與娛樂類,其流量佔比也分別下滑了 15.35 與 12.61 個百分點。這表明注意力排擠的影響範圍,已從公共領域蔓延至大眾日常關心的經濟與休閒領域。

- 個人化內容的逆勢增長:有趣的是,生活類與運動類新聞的佔比卻逆勢上揚,分別增加了 7.34 與 6.05 個百分點。這揭示了閱聽眾注意力的另一面:當從宏大、沉重的議題中抽身時,用戶會轉向滿足個人化、工具性(如「行事曆」)或興趣導向(如「NBA」)的內容尋求放鬆與調劑。

利基議題的穩定性

值得注意的是,「18禁」與「科技類」等高度垂直的利基市場,其流量佔比保持「相對平穩」。這表明其擁有穩定的特定受眾群體,比較不易受到大眾市場議題波動的劇烈影響。18 禁內容的佔比略微增加,從四月的 4.09% 上升至 4.77%。AV相關關鍵字如:紫堂るい、紫堂留衣、愛田流花、剝皮寮美玲、涼音留衣等, Mirror 和 LTN 對此類內容的報導佔比較高。

科技類則整體聲量略有下降,從 5.12% 降至 3.81%。熱門關鍵字「輝達總部」(2.34%)和「楓之谷」(1.46%),BT和UM在科技新聞的報導中仍保持較高貢獻。

三、剖析各家媒體內容定位與核心價值

|

| 五月的熱門關鍵字數據揭示了媒體在不同領域的競爭策略。 |

五月份的熱門關鍵字數據,不僅反映了閱聽眾的興趣所在,也清晰地勾勒出媒體各自勢力範圍與稱霸之道。數據顯示,「三峽車禍」(30.42%)、「白沙屯媽祖」(8.69%)與「美金匯率」(6.40%) 是本月最具價值的流量入口。

社會類 (佔比47.80%):綜合型媒體的廣度 vs. 垂直深耕的精度

UDN 在社會類的強勢表現(佔該類別20.71%),尤其是在「三峽車禍」悲劇議題上領先以 25.74% 的高聲量佔比,體現了其作為綜合型媒體大站,在應對全國性重大事件時所具備的廣泛覆蓋力與品牌信賴度。TVBS 與 CNA 亦緊追在後,展現了傳統媒體在重大突發事件上的權威性。

然而,在「白沙屯媽祖」的在地文化盛事上,戰局截然不同。NOWnews 以近乎壟斷的 40.12% 佔比獨占鰲頭,證明其在特定社群文化議題上,擁有其他媒體難以企及的強大號召力。

財經類 (佔比12.45%):專業媒體的品牌護城河

Chinatimes 與 BT 在此形成雙雄鼎立的局面,兩者聯手佔據該領域超過 60% 的點擊率。在「美金匯率」、「台幣升值」等大眾議題上,雙方你來我往,各擅勝場。但在更為專精的「日幣匯率」戰場上, BT 則以超過六成的佔比,展現了其在特定議題上的絕對主導權。

娛樂類 (佔比10.64%):議題操作的靈活性與變現潛力

娛樂新聞的流量分佈較為分散,顯示此領域的成功關鍵在於議題操作的靈活性。TVBS、ETtoday、NOWnews 等媒體,能根據不同藝人、戲劇或網紅話題,迅速切入並主導聲量。單一熱詞「李芷霖」的聲量由 TVBS、UM、Mirror 三家瓜分。

而在「閃兵」、「范成章」、「魔鬼的計謀」等不同議題上,則分別由 UDN、ETtoday 與 NOWnews 等不同媒體拔得頭籌,顯示此領域尚未出現絕對的霸主,各家媒體憑藉不同的明星資源與議題操作,皆有機會搶佔一席之地。

生活類 (佔比9.43%):工具性與權威性的雙軌勝利

生活類內容的成功模式呈現雙軌化。其一是「工具性」,如 BW 憑藉「行事曆」以近半的點擊率(佔48.95%)稱霸這類實用資訊,吸引了龐大且穩定的流量,適合與電商、生活服務平台深度合作。其二是「權威性」,如 UDN 在「114會考」以 93.04% 的佔比絕對壟斷議題,確立了其在教育議題上不可動搖的權威地位。

運動類 (佔比8.20%):粉絲經濟的深度經營

NOWnews 與 LTN 在運動領域的領先,是「粉絲經濟」的典型體現。NOWnews對「NBA」的高度聚焦(佔67.93%),為其吸引了大量高黏性的核心體育迷。而 LTN 則在「四邊包繩不打洞」等特定體育話題上表現突出。對於運動品牌、賽事轉播與周邊商品而言,這兩家媒體是觸及目標客群的最高效平台。

利基議題 (科技、18禁等) 與衰退議題 (政治、國際)

即便在總佔比較小的議題,在18禁、科技、政治與國際等佔比較小的領域,也各有其領主。BT 在遊戲「楓之谷」上的壟斷性報導(86.75%),稱霸科技領域的一角。Mirror 與 LTN 在18禁內容上佔據領先。而政治與國際類新聞雖然整體降溫,但 UDN 依然在其中保有最強的影響力(政治類佔45.66%),對需要觸及意見領袖與核心關心者的單位而言,CNA 與 Chinatimes 等傳統媒體把持話語權。

|

| 五月的熱門關鍵字數據揭示了媒體的內容定位與核心價值。社會類新聞的強勢表現顯示綜合型媒體的廣度,而NOWnews在特定文化議題上的壟斷則突顯了垂直深耕的精度。財經、娛樂及生活類內容的成功模式各具特色,顯示出媒體在多元化競爭中的生存之道。 |

四、議題制空權、策略分野與關鍵字壟斷

|

| 流量數據揭示了議題制空權、策略分野與關鍵字壟斷三大結構。媒體需靈活應對重大事件,提升即時跟進能力,並在特定領域建立深厚的專業優勢,以確保長期生存與發展。 |

五月份的流量數據,不僅是一張媒體表現的成績單,更是一面鏡子,映照出當代閱聽生態的三大議題結構。若要理解這場版圖變動的本質,我們必須從數據的紋理中,解碼這些議題結構。

結構一:掌握「議題制空權」是勝負關鍵。

本次數據最致命的啟示,是單一重大事件具備強大的「議題制空權」,印證了「注意力經濟」的「零和」博弈原則:當一個議題的熱度達到沸點時,其他議題必然會被冷卻。社會新聞的高聲量之所以能佔據近半壁江山,正是因為「三峽車禍」這類高共情、高衝擊性的國內突發事件,形成了一個巨大的輿論漩渦。

這股引力不僅將公眾目光強力吸附,更直接導致了其他領域的「失重」,政治、國際、財經新聞的聲量急遽萎縮。這對媒體的啟示是:在重大具有情感衝擊力新聞事件發生時,即時、深度的跟進能力是捕獲流量的先決條件,但同時也必須為注意力迅速退潮後的「真空期」預作準備。

結構二:「策略分野」定義媒體的生存之道。

在巨大的事件引力之下,媒體並非只能被動跟隨,其主動的「策略分野」決定了各自的媒體地位。數據清晰地描繪出不同媒體的領地:

|

| 媒體的生存策略不僅依賴於事件的吸引力,更在於其主動的「策略分野」。不同媒體透過廣泛覆蓋或專精領域,確立自身的市場地位,形成獨特的競爭優勢。 |

- 綜合平台霸權:

UDN 在社會、政治、國際等重大公眾議題上均佔據最高比例(如政治類佔 45.66%),這顯示其策略是利用廣泛的覆蓋率與深厚的品牌信譽,成為民眾在重大議題上的資訊首選。

- 垂直領域王者:

部分媒體則選擇在特定領域建立深不見底的護城河。

UDN 的角色如同「戰略總預備隊」,在社會、政治、國際等核心戰線皆保有最強戰力,是穩定戰局的中流砥柱。

Chinatimes 與 BT 則聯手打造了堅不可摧的「財經要塞」。

LTN 與 NOWnews 共同營運著高人氣的「運動前線基地」。

Mirror 與 BT 更是分別在18禁與科技這類「特種作戰領域」開闢了獨佔的利基市場。

結構三:「關鍵字壟斷」是策略的極致展現。

策略分野的極致,便體現為對特定「關鍵字的壟斷」。當 UDN 囊括了「114會考」九成以上的流量,當 NOWnews 在「NBA」議題上佔據近七成點擊,當 BT 幾乎獨佔了「楓之谷」的所有聲量,這已不僅是內容優勢,而是結合了獨家報導、社群經營、搜尋引擎優化(SEO)與品牌權威性的綜合勝利。

這種壟斷地位為媒體帶來了極其穩固且高價值的流量,這種權威一旦建立,便能持續、穩定地吸引精準的目標受眾,其價值遠非一次性的熱點流量可比,是其他競爭者難以企及的戰略資產。

這份數據洞察告訴我們,媒體戰爭是一場在「主戰場的快速反應」與「垂直領域的深度經營」之間的雙線作戰。能夠靈活調配資源,在兩條戰線上都取得優勢的媒體,方能在注意力稀缺的時代,掌握廣度與深度,「雙軌化」將不再是選擇題,而是媒體經營的必考題。

五、媒體變局:從五月數據看見的風險與解方

五月的數據,彰顯了媒體高度敏銳的時事反應能力,也暴露了在極端新聞事件驅動下,潛藏的結構性風險。釐清風險並從中找到駕馭之道,是媒體人的選擇。

一:從「流量狂歡」到「品牌空心化」的風險

五月最大的「優點」,無疑是媒體對社會事件的驚人捕捉力,成功引爆了流量狂歡。然而,這場狂歡的背後,是「內容同質化」與「流量波動性」兩大隱憂。當所有平台都湧向同一熱點,缺乏獨家觀點與深度挖掘,陷入表層的資訊複製,導致讀者因熱度而來,也因熱度而散,難以沉澱為忠實用戶,使品牌面臨「空心化」的危機。

解方:以「深度」與「差異化」築起護城河。

應對之道,在於超越點擊率的淺層追逐,回歸「深度報導」的本質,熱門關鍵字為議題切入點,而非議題報導終點。例如,在報導「三峽車禍」時,延伸探討交通法規、道路設計等公共議題;在追蹤「白沙屯媽祖」時,深入挖掘其文化傳承與社會影響力。

同時,應根據自身優勢,在特定垂直領域(如運動、財經、科技)進行深度耕耘,建立起「人無我有,人有我優」的內容壁壘。唯有如此,才能將一次性的「事件流量」轉化為可持續的「品牌信任」。

挑戰二:從「迎合大眾」到「公共性缺失」的隱憂

五月的另一大「優點」,是媒體成功捕捉了生活、娛樂等多元熱點,貼近了民生。但其代價,卻是政治、國際等嚴肅議題的「關注度驟降」。這種「軟性化」趨勢,固然能帶來短期流量,卻可能弱化媒體作為「公共議題引導者」的核心角色,長期以往,將有損媒體的社會公信力。

解方:以「平衡佈局」與「多元變現」穩固根基。

明智的策略,是在追逐熱點的同時,維持內容組合的「策略性平衡」。不應因社會熱點的爆發性,而犧牲在財經、科技、國際等重要板塊的投入,反而應思考如何以獨特視角或互動形式,在這些領域創造穩定且高品質的內容,以吸引並服務更多元、更穩定的讀者群體。

媒體除了靈敏的嗅覺,更需要有策略的定力、深耕的耐力、以及創新的活力,方能在議題多變的環境中,不僅成為一個成功的「流量捕手」,更成為一個值得信賴的「品牌王者」。

終章:社會化浪潮下的媒體變局與未來

五月的數據分析,為我們描繪了一幅清晰的圖像:台灣的新聞媒體生態,在當月經歷了一場深刻的「社會化」轉型。由重大社會事件所引發的壓倒性聲量,不僅擠壓了傳統「硬新聞」的討論空間,更對所有媒體的適應力與應變能力,提出了一場嚴峻的考驗。

媒體的昭示:事件,是重塑版圖的唯一力量

這份分析最終揭示,當前新聞閱聽消費最顯著的特性,便是其高度的「事件驅動」屬性。一場大型突發事件,便足以在數日內顛覆長久以來的流量排名與用戶習慣。對於新聞媒體而言,理解甚至預測這種動態變化,已不再是加分項,而是攸關其媒體影響力與媒體生存的關鍵。

廣告主的啟示:於喧囂中尋找價值窪地

|

| 在瞬息萬變的市場環境中,廣告投放策略需隨之調整。與其追逐短暫熱點,不如專注於高潛力的用戶群體。數據顯示,財經、高參與度運動及科技領域是值得重點佈局的三大「價值窪地」,能有效提升品牌的轉化率與影響力。 |

喧囂且變動不居的議題變化下,廣告投放的邏輯也應隨之進化。與其將預算耗費在追逐轉瞬即逝的大眾熱點,不如將資源聚焦於那些用戶輪廓清晰、商業潛力深厚的「價值窪地」。數據指出了三個值得重點佈局的垂直領域:

- 財經領域的「高淨值泊錨處」:

以 Chinatimes 與 BT 為首的財經媒體,其受眾輪廓清晰,具備高購買力與決策影響力。對於金融、地產、汽車等高端品牌而言,此處是實現精準溝通與高轉化率的最佳場域。

- 運動領域的「高參與度泊錨處」:

由 LTN 與 NOWnews 主導的運動媒體,凝聚了一群熱情、忠誠且參與度極高的核心粉絲。對於體育用品、賽事轉播、健康食品等產業,在此投放無異於直接與最活躍的消費者社群對話。

- 科技領域的「高成長性泊錨處」:

以 BT 和 UM 為代表的科技媒體,掌握了對新知、新產品高度敏感的「早期採用者」。隨著科技日新月異,投資此處不僅是觸及當下消費者,更是佈局未來市場的關鍵一步。

超越流量,回歸信任

最終,所有的數據與分析,都將我們引向一個更為根本的命題。在一個演算法主導、資訊極度碎片化的時代,一家新聞媒體的終極價值究竟為何?

五月的浪潮給出了答案。當熱點議題來臨時,人人都能成為訊息的傳遞者,但唯有少數能成為真相的詮釋者、脈絡的提供者、以及信任的守護者。新聞網站的長期成功,關鍵已不在於能否一次次「乘上」流量的浪潮,而在於經歷無數次潮起潮落後,能否在讀者心中,沉澱為一座值得信賴、永遠佇立的島嶼。

鑄造這座島嶼的,不是稍縱即逝的點擊,而是持之以恆的內容品質、無可取代的深度觀點、以及與讀者之間,那份最為珍貴的連結。

因為,流量終將退潮,但價值永在。

|

| 在數據與分析的時代,新聞媒體的真正價值在於建立信任。面對資訊碎片化,唯有提供深度內容和真相詮釋的媒體,才能在讀者心中成為值得依賴的存在。流量雖重要,但持續的內容品質和與讀者的連結才是長期成功的關鍵。 |

備註:研究方法與限制說明

《媒體潮汐誌》分析基於 SimilarWeb 提供的 2025 年 5 月台灣各主要媒體網站獨立網域 (Domain) 的搜尋點擊數據。分析範圍聚焦於 2025 年 5 月份搜尋點擊量最高的 25 個熱門關鍵主題,涵蓋政治、財經、娛樂、社會、運動、生活、科技、國際與 18 禁 等領域。報告中的百分比數據經過四捨五入處理。

分析限制包括:數據僅反映 2025 年 5 月單月狀況,可能受當月特殊事件的顯著影響;僅分析 TOP 25 熱門關鍵字;未納入社群轉發、新聞 App 閱讀、直接訪問等非搜尋來源的網站流量數據;關鍵字分類可能存在交叉或主觀判斷空間;未考慮用戶點擊後的停留時間等質量指標;未能排除同一用戶在不同平台間的重複點擊;未對移動端與桌面端流量進行區分統計分析

留言

張貼留言